为深入挖掘长城文化时代内涵,推动思政小课堂与社会大课堂深度融合,10月30日,我校依托马克思主义学院组织教师代表、学生预备党员及入党积极分子40多人赴山海关中国长城博物馆,开展“探寻长城文化 厚植家国情怀”行走的思政课主题活动。校党委副书记王松出席活动,并为学院“思政先锋学习团”授旗。

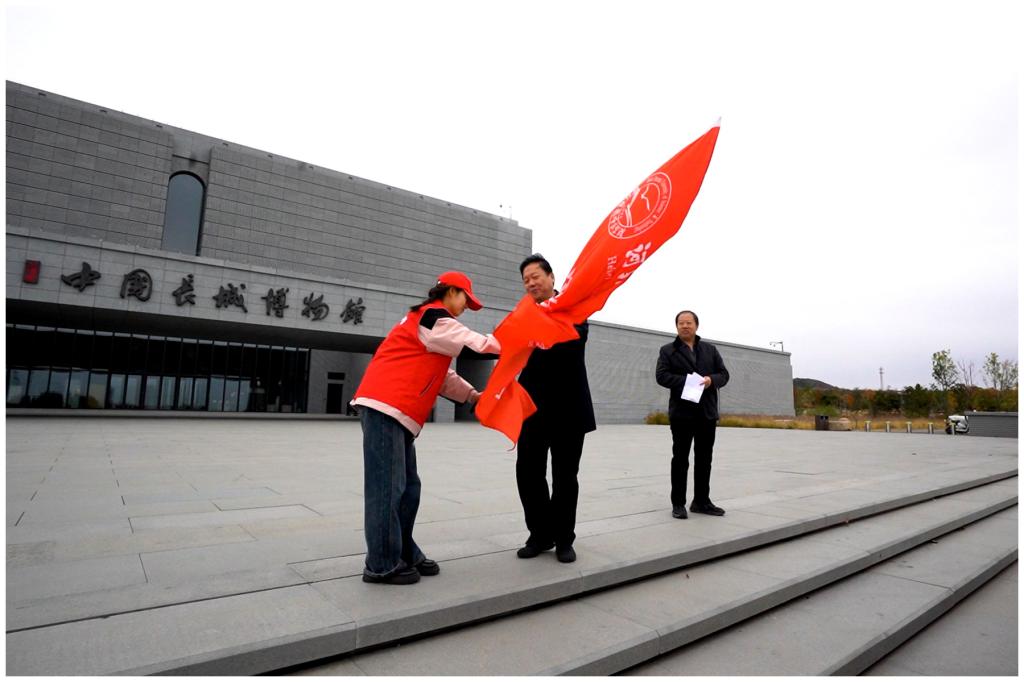

授旗明志:以旗帜凝聚奋进力量

下午2时许,活动在庄严的授旗仪式中拉开帷幕。仪式由马克思主义学院党委书记郭立昌主持。校党委副书记王松手持印有“探寻长城文化 厚植家国情怀”字样的鲜红旗帜,郑重授予“思政先锋学习团”。旗帜飘扬,征程再启,既是对青年学子的殷切嘱托,更标志着本次“行走的思政课”正式开启跨越时空、触及灵魂的精神传承之旅。“长城是中华民族的精神脊梁,希望同学们以脚步丈量历史,感受民族的坚韧与智慧,感悟家国天下的情怀,把长城精神刻进青春底色,将这份厚重的文化自信与爱国情怀化为砥砺前行的不竭动力。”王松在授旗后寄语师生。

校党委副书记王松为“思政先锋学习团”授旗

参观研学:在历史现场触摸精神密码

山海关中国长城博物馆位于角山长城脚下,是以长城文化为核心展示内容的国家一级专题博物馆,以“长城・历史・文化・精神”为核心主题。馆内通过文物陈列、场景复原、多媒体互动等多元展陈形式,系统梳理了长城自春秋战国至明清时期的发展脉络,全面呈现了其建筑技艺演变及背后承载的厚重历史故事。

授旗仪式后,在博物馆专业讲解员引领下,师生们依次走进“长城历史沿革”“军事防御体系”“民族文化交融”等主题展区。从战国时期诸侯争霸的夯土残垣复原模型,到明代“戚家军”戍守边关的兵器实物;从记录戍边将士家书的竹简拓片,到展现各民族互市贸易的文物展陈……一件件承载岁月印记的展品,串联起长城两千余年的兴衰脉络。“原来长城不仅是防御工事,更是各民族共同守护家园的文化纽带!”学生预备党员李悦在观看“茶马古道与长城商贸”展区时感慨。通过实地探访,师生对长城“团结统一、坚韧不屈、开放包容”的精神内核有了更具象的认知。

参观博物馆

现场教学:让理论在实践中焕发活力

参观结束后,马克思主义学院安怡、蔡文玉两位教师结合展陈内容,开展沉浸式现场授课。

“长城的一砖一石都凝结着智慧与团结——明代工匠用石灰、糯米浆混合夯筑墙体,这种‘众志成城’的建造哲学,正是长城精神的核心。”国歌中“筑成我们新的长城”更是将民族精神从砖石壁垒升华为血肉脊梁的象征。安怡老师以《长城精神的时代价值与实践路径》为题,从建筑智慧切入,结合当代青年时代使命,阐释“传承不是复制,而是将坚韧与协作融入民族血脉”,成为激励我们克服一切艰难险阻的精神丰碑。在新时代,在本职岗位上精益求精,筑起发展的长城;在社会生活中守望相助,筑起文明的长城;在思想道德上筑牢底线,筑起安全的长城,为推进强国建设民族复兴伟业挺膺担当。

安怡老师授课

蔡文玉老师授课

蔡文玉老师则以《长城精神与“一带一路”的古今共振》为主题,沿着历史脉络展开论述:“从秦汉长城连接农耕与游牧文明,到今天‘一带一路’架起国际合作桥梁,长城始终是开放包容的文化符号,长城不仅是防御屏障,也是历史上和平保障与文化交流的象征。展现了守护与沟通并重的开放胸怀。‘一带一路’体现中华民族和合共生的理念,致力于设施联通、贸易畅通、资金融通、民心相通,为构建人类命运共同体贡献着东方智慧与务实方案。”她鼓励青年学子以长城精神为底色,做传播中国声音、促进文明互鉴的“新时代丝路使者”,为搭建起世界各国互利共赢的合作平台贡献青春力量。

以行促学:探索“大思政课”育人新路径

此次“行走的思政课”打破了传统课堂的时空界限,让思政教育从“书本”走向“现场”,从“理论”浸润“实践”。师生们在触摸历史中感悟精神伟力,在交流研讨中凝聚奋进共识,既深化了对长城精神“从何而来”“为何重要”的理解,更明确了“如何传承”的实践方向。

“这是一次生动的爱国主义教育,更是一次深刻的思想淬炼。”参与活动的青年教师孙雅男表示。学院相关负责人介绍,此次活动是学院推进“大思政课”建设的重要实践,未来将持续挖掘本地红色资源,打造更多“可触摸、有温度”的思政课堂,让家国情怀真正融入青年学子的精神血脉。学生代表表示,作为一名新时代的青年,在学习党的历史和理论知识的过程中,深刻感受到了党始终把为中国人民谋幸福、为中华民族谋复兴作为自己的初心使命,创造了经济快速发展和社会长期稳定两大奇迹,这些辉煌成就让我们大学生深受鼓舞,更加坚定了跟党走的决心。

万里长城永不倒,精神薪火代代传。此次主题活动不仅让长城文化“活”了起来,更让家国情怀“深”了下去,为培养担当民族复兴大任的时代新人注入了强劲动力。

(编辑:孙艳敏 审核:王荣加)